从侗寨走向国漫:杨想妮传承与创新侗族大歌

在当今时代,传统文化与现代艺术的交融不断碰撞出令人惊艳的火花,创造出诸多意想不到的效果。来自贵州的国漫配乐人杨想妮,便是这场文化融合浪潮中的一位弄潮儿。她以独特的方式,让拥有千年历史的侗族大歌,在新时代绽放出全新活力,踏上传承与多元化发展的新征程。

2025年春节,国风动画电影《哪吒之魔童闹海》火热上映。影片开场,伴随着一朵徐徐绽放的莲花,空灵的吟唱声在影院中悠悠回荡,瞬间将东方神话的独特韵味展现得淋漓尽致。这圣洁、奇幻又空灵的独特韵律,与电影画面相得益彰,为观众带来了一场震撼心灵的视听盛宴。而在这美妙歌声的背后,是杨想妮带领的“舞乐蝉歌”乐团的十位侗族姑娘,她们用传承千年的非遗之声,为这部电影注入了灵魂。

杨想妮出生于贵州榕江的三宝侗寨,这里悠悠侗歌传唱千年。自幼,在奶奶的引导下,她便登上舞台演出,那时,侗歌的种子就已在她心底深深埋下。小学三年级时,凭借出色的嗓音,她入选了学校的侗歌队。后来,在贵州大学音乐学院就读期间,她开启了系统学习侗歌的旅程,对侗歌的理解也由此上升到了全新的高度。

大学毕业后,怀揣着对侗歌传承的使命感,杨想妮回到家乡。然而,她却惊觉,全村只有五旬以上的老人会唱侗歌,而孩子们大多沉迷于手机短视频。由于侗族没有文字,侗族大歌也没有乐谱,完全依靠一代代人口口相传,如今,传承已然面临严峻危机。

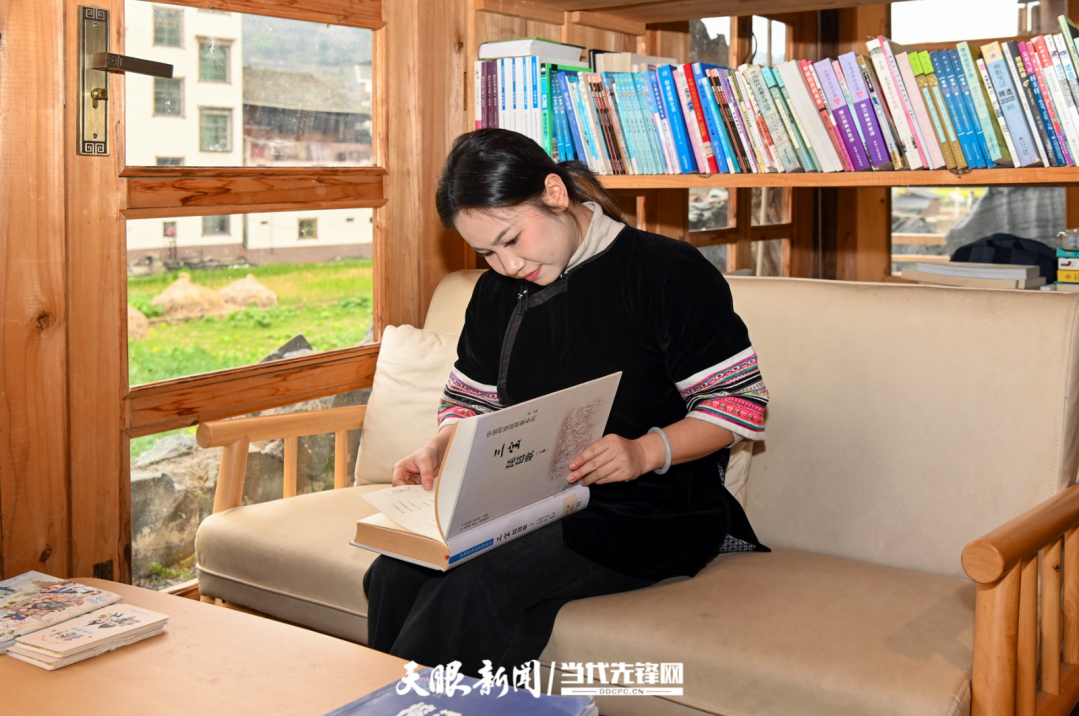

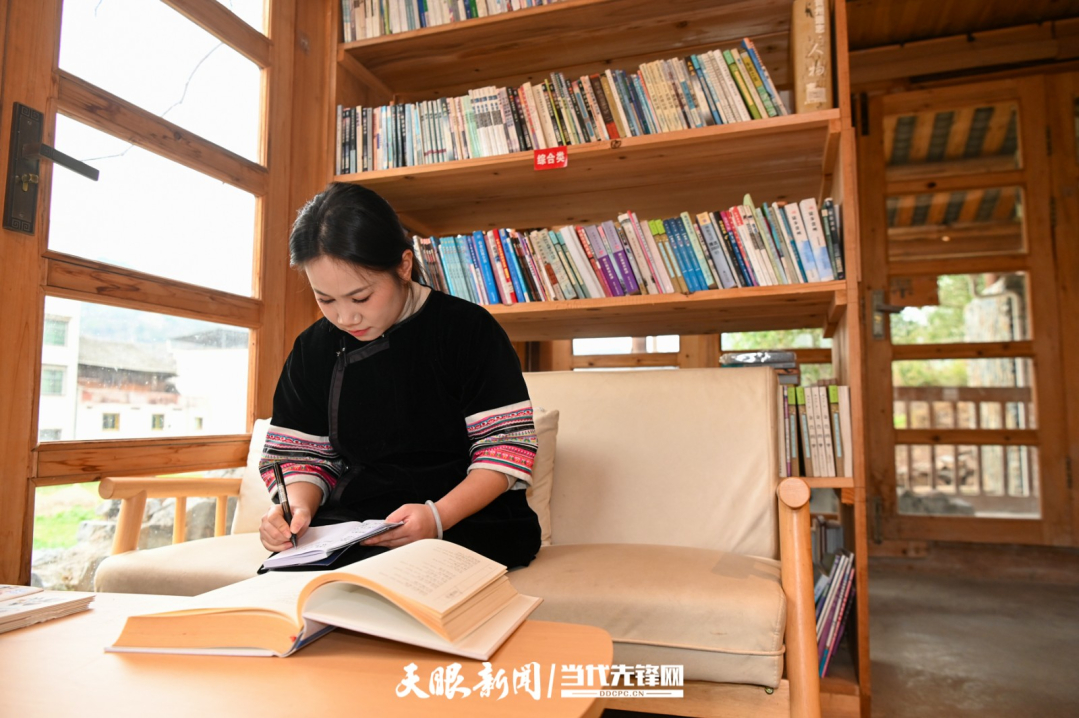

为改变这一困境,杨想妮利用周末开设公益侗歌课程。她的课堂充满现代气息,先是用钢琴弹奏出侗歌的旋律,让孩子们感受音符的跳动,再教他们唱歌词;遇到难唱的地方,就用手机录制下来,方便孩子们课后反复聆听学习。这种创新的教学方式,不仅让侗歌学习变得更加标准化、趣味化,也让孩子们更容易接受。此外,她还利用晚上的时间,通过网络直播教网友学唱侗歌。

就在杨想妮探索到在家乡传承侗族大歌的有效方法时,她在网上意外收到一份十分神秘的合作邀约。对方要求严格保密曲目、剧情细节,影片名字也需严格保密。直到 2024年11月,在位于北京五环外的工作室里,看到保密协议后,她才知晓自己即将为《哪吒2》献声。那一刻,虽然她激动万分,但如何让传统的侗族大歌与热门国漫完美契合,怎样在保留少数民族音乐独特风味的同时贴合动画的情感需求,成了她心里的一大难题。“侗族大歌是文化瑰宝,承载着祖先的记忆。”杨想妮深知肩上的责任重大。为实现侗族大歌与国漫的融合,她带领团队进行了无数次尝试。例如,敖丙的姑姑敖闰需要带有“心机深重”感的转音,可传统侗歌唱法过于清冽。经过团队成员反复琢磨,团员吴银燕最终用鼻腔共鸣结合头腔假声,巧妙地将侗歌的“蝉鸣腔”转化为敖润的“妖气”。十人乐团在录音棚里连续奋战五个小时,攻克了高难度的谱子。尽管唱词从侗语换成了普通话,但古老的发声方式得以保留。最终,他们成功实现了侗族大歌与国漫的完美融合。

从深山侗寨到受邀至北京合作,从默默无闻到成为国漫配乐人,杨想妮带着一群“95后”侗族姑娘,让侗族大歌首次“触电”国漫,开启了侗族大歌传承与多元化发展的新篇章。她用自己的行动证明,非遗不是博物馆的标本,而是活在手机里、炸在舞台上、刻在年轻人 DNA里的“野火”。在杨想妮心中,任何有传播作用的现代化工具都是传承侗歌的“有力武器”,她希望通过与更多现代元素的融合,让侗族大歌有越来越多的可能性,让这一古老的文化瑰宝在新时代绽放出更加绚烂的光彩。

未来,或许真如杨想妮所期待的,我们能看到侗歌与元宇宙的奇妙融合,让世界听到侗族大歌更多独特的声音。