【高质量发展调研行】剑河巫沙村:曾经的“仙琼岛” 如今的“桃花源”

沿着仰阿莎湖支流南哨河一路向里数公里,即见一座坐落于河畔半岛上的传统乡村——剑河县巫沙村。该村一面环山,三面环水,村中古木林立,房屋隐匿其中,远远看去,形如背驼“仙山琼岛”的巨鼋匍匐暂憩于河畔。

巫沙,音同“欧虾”,苗语音译地名,有“蜂刺”之意,引申为彪悍、强盛,外敌侵略无法撼动之意。亦如其巨鼋匍岸的外形,坚实甲胄,牢不可破。2013年8月26日,巫沙村被列入第二批中国传统村落名录。

据《剑河县传统村落志》记载,巫沙村现址原为一片原始森林,巫沙苗族先民原本居住在距此十里以外的巫哨溪一带。后因其一面环山、三面环水的宜人环境,巫沙先民陆续迁居至此,繁衍至今。

据巫虎村(巫沙村、九虎村合并大村)党支部书记杨昌毅介绍,巫沙村共有余、龙、杨、都、金、付、罗七大姓氏,余姓、龙姓最早迁入巫沙村,其中杨姓先民则是从江西迁徙而来的汉族,因此至今在该村的杨姓氏族内,依旧保留有“披麻戴孝”这一丧葬习俗,与当地苗族的丧葬习俗略有不同。

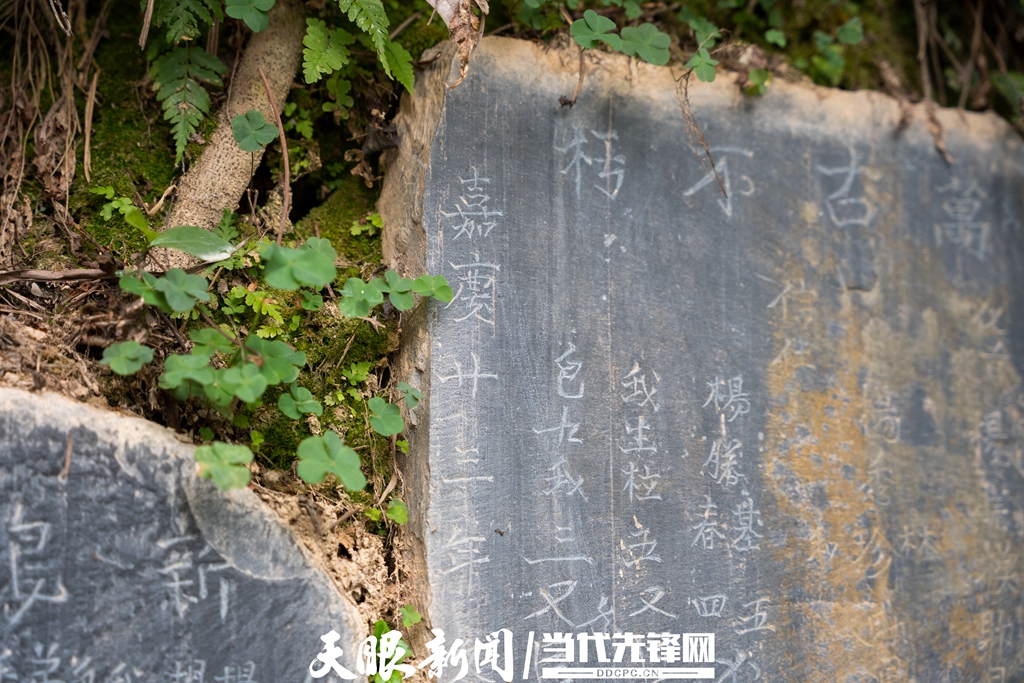

同时在巫沙村一处名为新龙凹的路口,可见分别立于清朝嘉庆、道光年间的三块石碑,记载了该村杨氏兄弟修葺寨内水井、上山开采青石板铺设水井周边以及取水步道,村内各族各户捐款襄助之事。

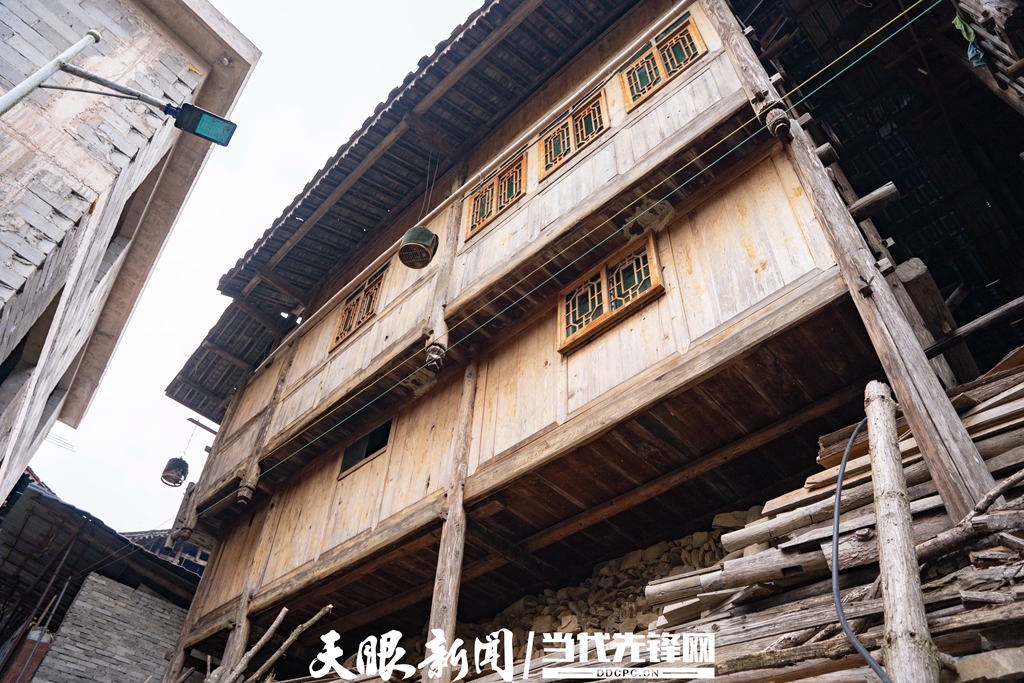

迈步在古木林立的巫沙村内,一栋栋传统苗族吊脚楼昭然若揭。木楼相依而建,吊脚木楼由数根粗壮的木桩沿陡坡将整栋木楼撑起,看似摇摇不稳,实则稳固牢靠。

“我们现在能看到的这些木楼几乎都是八十年代新修的,因为以前寨子发生了一次大火,几乎村内的老木房都烧没了。”回忆起曾经那场突如其来的灾难,杨昌毅依旧心有余悸。

“村里人都很团结,后来只用了一两年时间,大家又把新木房修起来了,有的依旧还保留着火灾前风格。”在杨昌毅的带领下,我们看到了保留有火灾前该村木楼风格的房屋,青瓦层叠之下,镂空花窗、雕花柱头及传统的榫卯设计都在讲述着那个时代工匠的精湛技艺。

杨昌毅表示,因村民对于村中护寨古树都十分崇敬,认为古树有灵,禁止砍伐,所以即便村中过去遭受大火重建房屋需要用到大量木材,村民也从未敢采伐村子周围的护寨古树。每年二月二、招龙节、稻草节等苗族传统节日,村民还会在古树下祈福祭祖。

而每逢传统节日时,该村还会举行斗牛、踩芦笙等活动,每当这时,“米酒”就成了巫沙村村民们最不可或缺的待客佳品,活动期间村民们会将自家酿制的米酒拿出招待远道而来的亲朋好友,与其把酒言欢、载歌载舞。也因此,巫沙村村民们家家户户都会酿制米酒,走进村民家中时常能闻到沁人的酒香。

《剑河县传统村落志》记载,巫沙村村民自古便以种植水稻为生,1949年以前,一家人自给自足尚且勉强,基本无法通过水稻种植产生经济效益。上世纪八十年代后,杂交水稻得到推广,使巫沙村的粮食产量开始从自给略余,变成饱和外销,终于产生经济效益。在发展水稻种植的同时,巫沙村民也通过贩运木材,发展林业经济。

因巫沙村一面环山,三面环水,过去村落不通公路,当地村民的生产生活和交通运输全靠木桨船,随着近年来乡村发展,通村公路、串户路连接成片,村民的出行方式较于过去发生了翻天覆地的变化,但村内依旧还保留有岸边码头,满足部分村民水路出行需要。

随着市场经济蓬勃发展,东部沿海经济发达城市的用工需求与日俱增,大部分巫沙村民都开始利用农闲时间外出务工,家庭经济收入水平大幅度提高。随着通村公路硬化完成,不少村民购置了摩托车、小汽车等交通工具,出行效率大大提升。

如今,全村实现生产生活用电全覆盖,移动4G信号全覆盖,宽带网络通村,芦笙坪、篮球场等公共活动空间建设完成,各项基础设施和公共服务设施基本健全完善,村民生活幸福美满,屹立于这青山绿水间的巫沙村也真正成为了那令人神往的“桃花源”。