保护为先 利用为基 传承为本 传统村落是充满烟火气的文化现场

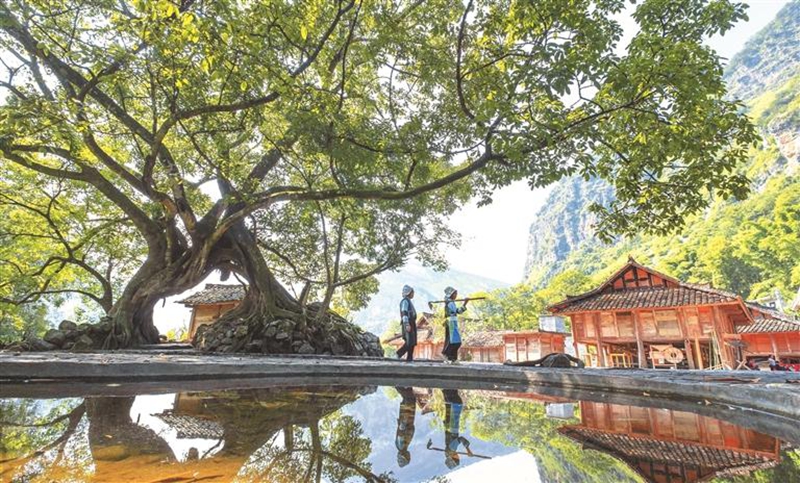

风景如画的天门村。王述慷摄

怎雷村“金龟换酒”民宿。贵州日报天眼新闻记者吴蔚摄

雷山县郎德上寨。罗星汉摄

黔东南州住房保障中心主任陈妮妮

[牢记嘱托善作善成]守护传统村落留住一方乡愁

传统村落是历史文化的生动载体,承载着独特而浓郁的乡愁。习近平总书记上个月在贵州考察时强调,对民族特色村寨、传统村落和历史文化各村各镇,要加强系统性保护。黔东南州始终把传统村落保护发展作为重要工作来推动。

黔东南州拥有415个中国传统村落,数量居全国地州(市)级第一。近年来,黔东南州践行“绿水青山就是金山银山”理念,构建一体化推进、高效化保护、活态化传承、融合化利用“四体系”新路径。打造“村BA”“村超”等超级IP,全网浏览量累计超过1000亿人次,有力促进了各民族之间的交往交流交融。

强化建章立制,保障长远发展。出台《黔东南苗族侗族自治州民族文化村寨保护条例》等地方性法规,将传统村落公益诉讼写进法规,成立司法保护中心、纠纷调解中心等。同时,引导村民将建筑风貌管控、消防安全防护等内容纳入村规民约,构建完善的制度体系,为传统村落保护筑牢法治根基。

坚持规划引领,促进科学发展。编制完成《黔东南州传统村落保护发展战略规划研究》等中长期战略规划和指导性文件,实现415个传统村落保护发展规划全覆盖并挂牌保护,严格遵循“一张蓝图管到底”。科学规划各村落保护重点与发展方向,既保护好传统风貌,又为村落发展提供科学指引,推动传统村落保护迈向高质量发展。

加强设施建设,提升发展潜力。按照“缺什么补什么、需要什么建什么”原则,着力解决群众关心的水、电、路、讯等民生问题,全面实施传统村落常高压消防水网设施、电改等建设,改善村民居住环境,为村落活化利用与可持续发展创造条件,让传统村落既能留住乡愁,又能满足现代生活需求。

发挥示范带动,文旅融合发展。借助创建国家集中连片保护利用示范州契机,统筹省级集聚区建设,打造“雷公山原生态苗族传统村落保护利用示范区”和“月亮山原生态侗族传统村落保护利用示范区”,推出“中国乡村旅游1号公路”,促进传统村落与乡村旅游深度融合,推动乡村全面振兴,走出了一条具有黔东南特色的传统村落保护发展之路。

(贵州日报天眼新闻记者陈江南 整理)

黔南州三都自治县怎雷村

古村文化,同绘民族交融共生画卷

贵州日报天眼新闻记者陈江南 吴蔚

黔南月亮山腹地,沿着都柳江一路向东,行至龙江上游分水岭处,连绵不绝的山脉里藏着一个水族和苗族杂居的村寨——怎雷村。

“怎雷,怎雷,是何寓意?”刚到村寨,不免好奇。

“有人说在水语里,‘怎雷’意为岩脚下的寨子,但在苗语的音译里,‘怎雷’的意思是山脚下的辣椒地。”怎雷村党支部书记潘忠毅指着村口一块写着“凿怎惊雷”的大石,解答记者的疑惑。

青山座座,梯田层层。这里不仅拥有200余栋保存完整的传统“干栏式”民居建筑、100余栋传统禾仓建筑,还传承着丰富多彩的民族文化,水族苗族文化交融共生,两个民族的同胞和谐共居300余年,互通语言,是黔南州民族团结进步的生动示范地之一。2012年,怎雷村被列入首批中国传统村落名录。

俗语“苗住山头汉住坝,半山腰住的是水家”,形象生动地概括当地少数民族居住的地理分布。怎雷村由上、中、下寨及排场寨4个自然村寨组成,上寨和下寨为水族集中居住区,中寨和排场寨则为苗族集中居住区。

“我们眼前看到的这一片,最开始都是苗族先民居住的地方,后来善良的苗族先辈邀请交好的水族先辈来此居住,共同在此繁衍生息。”潘忠毅说,在怎雷村,水族、苗族的深度融合还体现在语言、婚俗、信仰、节日以及建筑等方面,比如上寨和下寨的水族群众会跟着中寨的苗族同胞过吃新节、牯藏节,而苗族也会跟着过水族的新年端节。

探向村落深处,古树良田环绕,村寨随山势层层而上修建,错落有致。寨中房屋多是“干栏式”建筑,屋顶作歇山式,皆盖小青瓦,全木结构,多系五开间,两楼一底,楼下为牲畜圈和堆放杂物之用,楼上为日常生活场所。

“在二楼走廊,用栏杆围起,前置固定长凳,苗族同胞将此称作‘美人靠’,很多水族群众的建筑也融合了‘美人靠’的布局。”潘忠毅又指向相距十来米的禾仓说,“这是水族群众用于存放粮食之地,须主人家架梯而取,既防潮,又防窃。”

村寨广场旁有一家名为“美途”的民宿,是村里的第一家商业民宿。负责人刘晏玲正忙着扩建:“原来只有4间客房,现在要扩充到16间,还增设了餐厅。”村落中心,“金龟换酒”民宿的负责人韩雨辰是地道的东北汉子。咋会来到怎雷?他说:“喜欢这里多彩的少数民族文化和传统的生活方式,这是不少现代人向往的。”

六盘水市水城区天门村

古村匠人,传承历史文脉

贵州日报天眼新闻记者陈江南 李佳琪

北盘江大峡谷上游,水城区花戛乡有一个列入第三批中国传统村落名录的村子——天门村。

这里三面环山、一面临江,吴王山、鸡冠岭和木耳大岩三座大山呈马蹄形环绕。以前,村民进出,必经吴王山垭口,垭口上下落差数百米,如同天然的咽喉要塞,被当地居民称为“南天门”,天门村的名字也由此而来。

布依族吊脚楼群是天门村的一道亮丽风景线,该村6个自然寨存有吊脚楼138栋。参天古树也是天门村的一个看点,挂牌保护古树有34棵。“这些年,在传统村落保护上,我们累计投入了上千万元,修缮了133栋吊脚楼,修建了布依习俗陈列馆,并以水、电、路、讯、房为抓手,做好传统村落基础设施建设。”天门村党支部书记杨云获介绍,此外,天门村人还保留着刺绣、织布、牛耕等生产生活方式,这些传统的民俗加上原生态的村落风貌,成为了当地保护传统村落、促进旅游协同发展的着力点。

在布依族习俗中,唢呐,是婚丧嫁娶等场合不可或缺的乐器。小寨组村民王仕洪是祖传技艺——水城布依族唢呐制作的传承者。此前,家里的这门手艺“掌握”在他的四叔王华朝手里。王华朝是贵州省级非物质文化遗产代表性项目民间乐器制作技艺(水城布依族唢呐制作技艺)代表性传承人。十几岁起,王仕洪就跟着王华朝断断续续学习唢呐制作,虽不擅吹奏,却也是调音的一把好手。2021年,在浙江打工的他接到四叔电话,让他抓紧回家,说“家里传了这么多年的手艺不能断”。

布依人离不开唢呐。传承的重担落在了王仕洪肩头:“四叔总说,唢呐制作是精细活,急不得。”

制作唢呐最重要和最难的就是调音,经常要花上好几天反复调试,吹口角度差半毫或音孔位置偏一丝,音色便天差地别。有时做了四五支,才能挑出一对音质严丝合缝的。

这看上去并不复杂的技艺,凝聚着王仕洪家族多代人传承积累的智慧。如今,他也像他的祖辈那样,在一个个寂静的夜晚下着笨功夫,一点点把制作唢呐的基本操作反复练习、做到极致。

如今,像王仕洪这样的老手艺传承者也纳入了传统村落的保护规划。“比如村民制作的唢呐、布依族刺绣和蜡染、布依铜鼓等,我们都在收集整理,并放进习俗馆展示,让更多人了解我们天门村多姿多彩的民俗文化。”杨云获说。

离开天门村时,夕阳快没入山脊。远山、古树、梯田,和那一栋栋古朴的吊脚楼,构成了一幅美丽的田园山水画。在这个拥有600多年历史的布依族古村落里,总有些东西比山石更恒久,比鼓乐更铿锵。

[记者观察]让乡愁有所归处

陈江南

散落在贵州群山之间的传统村落有757座,它们是农耕文明活态传承的基因库,是不可复制的文化景观,也是承载乡愁的家园。

细数这些村落,大多有几百年的历史。有用木头搭建的苗乡侗寨,有用石头垒砌的屯堡遗迹,这些保存完好的民居建筑,自然气息浓郁,生活气息十足,承载一方风土,留存文化记忆。

保护传统村落,是持续守护文明长河里倔强闪烁的薪火,要持之以恒,更要久久为功。

对传统村落的保护,贵州脚步不停。尊天敬地、感恩自然,是这片土地世居少数民族代代传承的生存理念;守住“家底”,活态保护,是今朝千万贵州儿女牢记遵循的民约法则。

坚守古村扎根老宅的老人,回村创业寻根问祖的年轻人,村道小巷追逐嬉戏的孩童们……村落里的人,一代代更迭,关乎村子的历史、传统、习俗也一代代传承;村落里的美,是日常而又独特的风景,也是游子安放乡愁的精神原乡。

群山深处这些承载着悠久历史文化的古村落,在新时代绽放光彩。