[文化中国行]鼓声阵阵闹新春

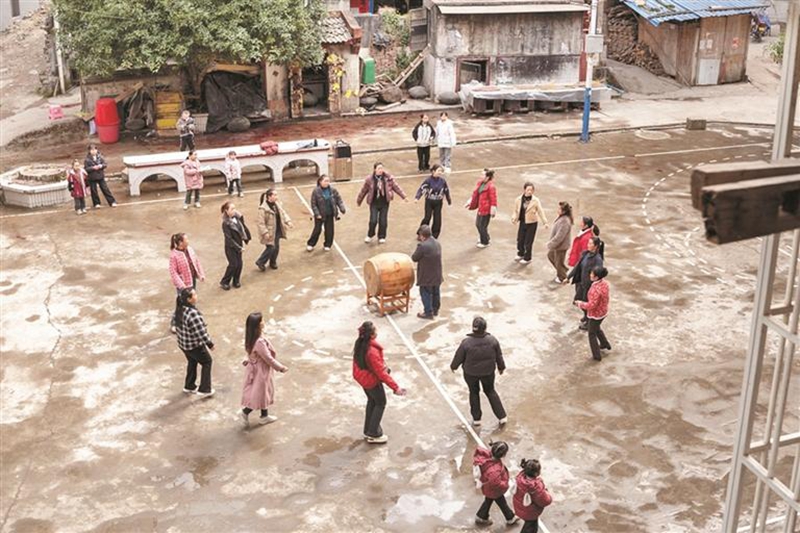

村民们围着木鼓踩鼓。

贵州日报天眼新闻记者 欧阳章杰

1月29日,大年初一,黔东南自治州剑河县仰阿莎街道小稿午村热闹非凡。咚咚咚的鼓声不断传来,原来是当地村民正用传承数百年的民族习俗“踩鼓”,迎接新春。

“踩鼓”原本是苗族人民祭祀祖先、祈求风调雨顺的仪式。随着时间的推移,它演变成一种传统习俗。每到逢年过节,大家就聚在一起踩鼓,欢庆节日。

在小稿午村篮球场,一场欢乐的场景正在呈现。村民们以鼓为中心,围绕木鼓踱步、跳舞。他们跟着鼓点,一边摆手、迈脚,一边齐声呐喊。新春的爆竹声中,鼓声、喊声交织在一起,宛如一首独特的新春乐章,在村子里四处回荡。

小稿午村村民刘萍笑着说:“每年春节,周边寨子都会踩鼓。这时候,寨子之间就比谁的鼓声最响亮。哪个寨子的鼓声 最响,就说明那个寨子最热闹。”另一位村民吴通泽也表示:“春节要是听不到鼓声,就感觉没什么年味。”

在剑河县大稿午村、小稿午村以及周边诸多村寨,几乎每个人都会踩鼓。不仅过节时踩,平时有空,村民们也会自发聚在村子的空地,兴高采烈地踩。对他们而言,踩鼓既是传统习俗,又像是具有民族特色的“广场舞”。吴通泽还说:“我们从小就接触踩鼓,鼓点一响,大家就会不自觉围过去。”因为对敲鼓满怀兴趣,他现在也是村里的鼓手之一,一到过节就来敲鼓,让大家都沉浸在欢乐的节日氛围里。

在剑河县,“踩鼓”还有个特别的延伸形式,叫“苗族水鼓舞”。每年农历六月第一个卯日后的第一个丑日,人们会在水稻田举行“起鼓”仪式。当天,村里的男人身着衣裙、头戴斗笠、倒披蓑衣,光着脚在水里,由祭师带领跳舞,动作夸张,溅起一片片水花。岸边,身着盛装的少女们则唱着飞歌,为他们加油助威。

剑河县苗族水鼓舞已有数百年历史,这种将水与鼓结合的表演形式,在全国独一无二,因此被誉为民族原始舞蹈的“活化石”。2015年,它被列入贵州省第四批省级非物质文化遗产代表性项目名录。

为了让这一文化传承下去,剑河县文化部门做了诸多努力。借助黔东南民族文化生态保护实验区建设的契机,评选传承人,在大稿午村建了苗族水鼓舞专题馆,还在各村修建踩鼓场。不仅如此,剑河县文化部门积极推动苗族水鼓舞融入日常生活,将其改编为中小学校园课间操,以及群众日常健身舞。同时,通过开设专门培训班,培养专业人才;精心打造特色文化节日,营造浓厚文化氛围;举办大规模的展演活动,展示苗族水鼓舞的独特魅力,多管齐下,让更多人认识、了解这一独特文化,逐步塑造起极具特色的民族品牌文化。